Принципы дизайна: Закон Хика — быстрое принятие решений. Системы поддержки принятия решений

В курс обучения менеджеров в российской высшей школе, вне зависимости от направления подготовки, включается предмет «Разработка управленческих решений». Как легко догадаться из названия, в ходе его изучения будущие управленцы узнают, какие бывают решения, как их разрабатывать и реализовывать на практике, с помощью каких методов можно согласовать то или иное решение и как правильно его обосновать. По этому предмету издано множество учебников различной степени качества. Однако почти все из них объединяет один недостаток: их авторы делают упор на рационализации процессов разработки и принятия решений, несмотря на то что в ходе работы менеджер будет сталкиваться преимущественно с иррациональным поведением подчиненных, начальства, клиентов, агентов ближнего и дальнего окружения и, следовательно, иррациональностью принимаемых ими решений. Известно, что в повседневной жизни мозг , а сами мы зачастую информацию. Рациональное управление учитывает эти обстоятельства, а менеджер-профессионал стремится сгладить негативные их последствия. Остается вопрос: как сделать это правильно?

Когда экономисты хотят акцентировать внимание на том, что человек в ходе производства, распределения и потребления благ проявляет нерациональность, они употребляют понятие, характеризующее противоположную модель – Homo Economicus . Авторы книги «Nudge. Архитектура выбора», экономист Ричард Талер и юрист Касс Санстейн, прекрасно понимают теоретический, модельный характер Homo Economicus, ведь им довелось на практике разбираться с последствиями нерациональных решений в период преодоления ипотечного кризиса в США. Ричард Талер известен как специалист в области экономического поведения, консультант экс-президента Барака Обамы. Касс Санстейн в 2009-2012 гг. возглавлял пост администратора офиса в OIRA . В оригинале их совместная книга вышла еще в 2008 году, спустя некоторое время после ипотечного кризиса . Данный труд суммирует усилия двух исследователей в сфере поведения потребителей и представляет собой популярное изложение «теории подталкивания» , или «либертарианского патернализма». Авторы так поясняют, казалось бы, противоречивый характер этого термина: «Применяя термин «либертарианский» вместе со словом «патернализм», мы просто-напросто подразумеваем сохранение свободы в буквальном значении этого выражения. Если человек хочет поступать по-своему, либертарианские патерналисты готовы помочь ему в этом. Они не намерены никого ограничивать в реализации своей свободы. Патерналистский аспект состоит в том, что архитекторы выбора наделяются полномочиями влиять на поведение людей с целью оздоровления, улучшения и продления жизни. Другими словами, мы выступаем за деликатные попытки со стороны коммерческих организаций и правительства подталкивать людей к выбору, который улучшит их жизнь. В нашем понимании, политика «патерналистская», если решение, принятое под ее влиянием, выгодно человеку, по его личному мнению ». Под «архитектором выбора» авторами здесь понимается тот, кто косвенно влияет на решения других, и это справедливо, ведь, в конечном итоге, принять решение – значит сделать выбор между альтернативами.

Объясняя разницу между моделями поведения человека, исследователи в тексте используют два понятия – «эконы» и «гуманы». «Эконы» постоянно конкурируют друг с другом за ограниченные ресурсы, тщательно взвешивают принятие решений, действуют исключительно в собственных, эгоистических интересах, не упустят возможность извлечь выгоду, и всеми силами минимизируют ущерб. Словом, служат иллюстрацией к классическим позитивистским экономическим теориям. «Гуманы» представляют собой полную им противоположность: они избегают конкуренции, решения принимают спонтанно, предпочитая сотрудничать и делиться, о выгоде и ущербе если и задумываются, то просчитывают их неверно. Почему так происходит? Талер и Санстейн полагают, что причиной тому выступает наличие в человеческом мозге двух условных систем – автоматической и аналитической, которым соответствуют типы мышления – интуитивный и рациональный. Нетрудно понять, что «эконы» действуют исключительно рационально, а «гуманы» – на сто процентов интуитивны. В реальности при принятии решений человеком задействуются обе системы. Но возможно ли в принципе с помощью этих теоретических построений предугадать поведение человека и то, что он выберет? Исследователи положительно отвечают на этот вопрос, выделяя такие факторы принятия решений как использование приблизительных величин, необоснованный оптимизм, неприятие потерь, отклонение в сторону статус-кво и влияние социума .

Чтобы сделать выбор между альтернативами, человек их соизмеряет, однако эти измерения чаще всего неточны, приблизительны. Как же осуществляется это приближение? Талер и Санстейн со ссылкой на израильских ученых Амоса Тверски и Даниэла Канемана приводят три принципа формирования таких приближений, три «эвристики»: привязку, доступность и репрезентативность.

Привязка предполагает использование уже имеющихся знаний о другом объекте и последующую корректировку с учетом ситуации: «Допустим, нужно определить численность населения Милуоки, в двух часах езды на север от Чикаго, где мы живем. Не обладая особой информацией, предположим, что это крупнейший город штата Висконсин. С чего начать? Можно с того, что нам уже известно, то есть населения Чикаго. Это приблизительно 3 млн человек. Милуоки - большой город, но гораздо меньше Чикаго, может быть, в три раза, то есть пусть будет миллион. Теперь представьте, что такой же вопрос задан жителю Грин-Бея в Висконсине. Этот человек не знает ответа. Тем не менее ему известно, что население его родного города составляет примерно 100 тыс. и что Милуоки больше примерно в три раза. Таким образом, по подсчетам опрашиваемого, получится 300 тыс. человек» .

Доступность связана с использованием имеющегося опыта и похожа на привязку, но используется чаще в оценке рисков. Люди используют её, исходя из знакомых прецедентов: «Если примеры сразу придут в голову, люди скорее встревожатся и испугаются. Хорошо известные риски, например связанные с терроризмом и последствиями 11 сентября, будут восприняты более серьезно. Те, что не на слуху, вроде загара или летней жары, люди могут проигнорировать. Информация об убийствах более доступна, чем о суицидах, поэтому все склоняются к ошибочному предположению, что таких смертей больше» .

Репрезентативность чаще используется при решении задач, в отношении которых у человека сложился усвоенный стереотип: «При ответе на вопрос, с какой вероятностью А относится к категории Б, люди, а именно автоматическая система, руководствуются тем, насколько А соответствует образу или стереотипу Б. Иначе говоря, в какой мере А «репрезентативно» Б. Как и две другие эвристики, данная используется потому, что часто работает. Двухметровый афроамериканец с большей вероятностью окажется профессиональным баскетболистом, чем еврейский юноша ростом 1 м 70 см. Такой вывод следует из наблюдения множества высоких чернокожих и почти полного отсутствия невысоких евреев среди игроков. Иногда стереотипы верны!» .

Разумеется, данные эвристики не всегда срабатывают точно, порой они неадекватны ситуации, и качество принятого решения страдает.

Необоснованный оптимизм касается восприятия собственных талантов и способностей, а также оценок возможных рисков. Он может касаться вероятностей развода, риска заражения СПИДом, а также собственных возможностей. По мнению авторов, эта черта свойственна людям вне зависимости от материального статуса, гендера, происхождения.

Неприятие потерь выступает обратной стороной необоснованного оптимизма и объясняется так: «Неприятие потери способствует возникновению инертности, то есть сильного желания удержать при себе имеющееся. Если вы не расположены отдавать, потому что хотите избежать потерь, то придется отказаться от возможной выгоды. Неприятие потери работает как уловка мышления. В результате человек отказывается от перемен, даже тех, которые целиком в его интересах» .

Отклонение в сторону статус-кво предполагает сохранение некой условной стабильной позиции, даже если это решение потенциально связано с потерями. Зачастую банальная лень вынуждает человека не менять ничего, чтобы сохранить привычный ход жизни.

Фрейминг означает, что на выбор того или иного варианта существенную роль оказывает контекст высказывания, сама формулировка выбора. Исследователи показывают эту важность на следующем примере: «Сейчас остро стоит проблема энергосбережения. Давайте рассмотрим такие варианты информационных кампаний: а) пользуясь энергосберегающими технологиями, вы экономите 350 долларов в год; б) если вы не бережете электричество, то теряете 350 долларов в год. Вариант б, сформулированный с указанием убытков, оказался гораздо эффективнее, чем вариант а. Если государство хочет стимулировать энергосбережение, то опция б будет более сильным подталкиванием» .

Влияние социума в процессе принятия решения – отдельная большая тема. Нередки случаи, когда человек предпочитает сделать такой же выбор, как кто-то из его ближнего окружения. Эволюционно это оправдано – успешность чужого опыта демонстрирует жизнеспособность той или иной стратегии поведения, а конформизм сможет какое-то время послужить предохранителем от нападок остальной группы, которые сами по себе вызывают дискомфорт. Так зарождаются позитивные традиции, но точно так же возникают и социальные паники, причем иногда этот процесс управляем , а иногда – нет. «В конце марта 1954 года жители Беллингема заметили отверстия, или, точнее, круглые сколы, на лобовых стеклах автомобилей. Местная полиция заподозрила хулиганов. Вскоре после этого несколько человек в городах южнее Беллингема заявили о таких же сколах. За две недели действия предполагаемых вандалов распространились дальше на юг, и поврежденными оказались уже две тысячи автомобилей. Никакая банда вандалов не могла бы нанести подобный ущерб. Под угрозой оказался Сиэтл. Местные газеты подвергли события огласке в середине апреля, и вскоре в полицию поступило несколько заявлений о сколах на лобовом стекле. Количество сообщений о повреждениях зашкаливало. Люди горячо обсуждали возможные причины. Одни склонялись к мнению, что дело в необычных атмосферных явлениях. Другие ссылались на звуковые волны и изменения магнитного поля Земли, третьи на солнечную активность. Счетчики Гейгера показывали нулевую радиоактивность. К 16 апреля было принято три тысячи заявлений. Мэр Сиэтла отправил сообщения губернатору и президенту Эйзенхауэру: «То, что поначалу казалось локальной вспышкой вандализма в виде повреждения лобовых стекол и окон автомобилей в северной части штата Вашингтон, теперь охватило район Пьюджет-Саунда. Настоятельно призываю в чрезвычайном порядке распорядиться о сотрудничестве соответствующих федеральных (и государственных) служб с местными органами». В ответ губернатор собрал группу ученых для расследования этого пугающего и невероятного феномена.

Каков же вердикт? Повреждения, скорее всего, были получены «в обычных условиях вождения, в результате попадания мелких объектов в лобовое стекло автомобиля». Более позднее расследование, призванное подтвердить это заключение, выявило, что на новых автомобилях сколы почти отсутствуют. В итоге ученые пришли к выводу, что повреждения «присутствовали все время, но на них не обращали внимания».

У влияния социума есть и другие проявления, о которых в книге написано более подробно.

Исходя из наличия выделенных когнитивных искажений, Талер и Санстейн делают закономерный вывод: средний человек вообще очень не любит принимать какие-либо решения, особенно, предполагающие выбор из множества вариантов. Это множество его угнетает, он путается и зачастую принимает невыгодное для себя решение, полагаясь на функционирование автоматической системы, идя по пути наименьшего сопротивления. В этих условиях особую значимость приобретает архитектура выбора, подталкивающая к правильному решению. Можно выделить следующие принципы правильно выстроенной архитектуры выбора:

1) использование стандартной опции, исключающей необходимость действия со стороны человека (пример – значения «по дефолту» во многих компьютерных программах);

2) предвидение ошибок, которые человек обязательно совершает и минимизация урона от этих ошибок (пример – таблетки-пустышки, которыми снабжаются блистеры месячных курсов оральных контрацептивов);

3) снабжение по возможности всех процессов адекватной обратной связью (пример – канцелярский клей розового цвета, который, высохнув, становится прозрачным);

4) картирование, предполагающее облегчение выбора, ведущего к благополучию, – предоставление возможности сравнить последствия того или иного выбора в понятных единицах сопоставления (пример – тарифы оператора сотовой связи);

5) структурирование сложного выбора (пример – радужный веер-пантон в магазине красок);

6) исключение конфликтов стимулов или иллюстрация последствий выбора по тому или иному стимулу (пример – термостат, показывающий не температуру, а количество денег, потраченных на обогрев жилища).

Далее авторами рассматриваются возможности применения данных принципов и теории либертарианского патернализма в различных сферах: пенсионном обеспечении, инвестировании, кредитовании, экологии, браке и семье. Существенное внимание Талер и Санстейн уделяют исследованиям пенсионных систем, указывая на недостатки в их архитектуре выбора. К примеру, в Швеции и США у будущего пенсионера есть возможность выбрать время выхода на пенсию, объемы пенсионных отчислений и состав инвестиционного портфеля – вплоть до конкретных компаний, в акции которых хотелось бы вложиться. Авторы критикуют такой подход за невозможность наглядного выбора некоторых предустановленных инвестиционных планов, что существенно осложняет жизнь «гуманам». Трудно себе представить, что бы сказали исследователи о пенсионной системе России.

Примечательно также решение, которое авторы предлагают относительно однополых браков – они вообще предлагают передать полномочия по регистрации брачных союзов от государства к объединениям граждан. «Немало людей убеждены: официальный институт брака помогает сохранить отношения, что является как личным, так и социальным благом. Но, если серьезность намерений важна, почему бы не положиться на гражданский союз и частные организации, в том числе религиозные? Нужно ли вообще государственное лицензирование брака? Многие отношения стабильны и без него. Люди хранят верность друзьям, церкви, соавторам и работодателям долгое время. Даже без схемы государственного лицензирования или юридических санкций они серьезно относятся к своим обязательствам» .

Предвосхищая критику, Талер и Санстейн помещают раздел с аргументацией возможных возражений против положений теории либертарианского патернализма. В целом, книга представляет собой удачное популярное изложение теории подталкивания – как её базовых понятий, так и практического применения. Она может быть полезна не только лицам, принимающим решения, «архитекторам выбора», но и пользователям систем, которые эти лица создают. Последнее исключительно важно, так как зачастую архитектура выбора может быть выстроена таким образом, чтобы пользователь выбрал заведомо невыгодный для себя вариант . Знание о том, как строится механизм выбора, поможет принять правильное решение, даже если вас подталкивают к невыгодному варианту.

Всё-таки, можно ли рационализировать свой выбор при принятии того или иного повседневного или профессионального решения? По крайней мере, такую попытку сделать можно, если привлечь на свою сторону достижения не экономики, а информатики. Так считают журналист Брайан Кристиан и профессор психологии и когнитивистики Калифорнийского университета в Беркли Том Гриффитс – авторы книги «Алгоритмы для жизни». Они явно не разделяют мнения экономистов-бихевиористов об исключительной иррациональности человеческого поведения: «За последние 10–20 лет поведенческая экономика поведала нам очень много о сути человеческого мышления, а именно - что мы иррациональны по своей природе и склонны делать ошибки в основном из-за несовершенного и крайне специфического устройства нашего головного мозга. Эти нелестные факты давно уже не новость, но все же определенные вопросы до сих пор вызывают раздражение. Почему, к примеру, четырехлетний ребенок все равно покажет лучший результат по сравнению с суперкомпьютером ценой в миллион долларов в решении познавательных задач, в том числе в части зрительного и языкового восприятия и установления причинных связей? Решения повседневных задач, позаимствованные из компьютерной науки, расскажут совсем другую историю о человеческом разуме. Жизнь полна задач - и достаточно сложных. И ошибки, допускаемые людьми, зачастую говорят скорее об объективной сложности той или иной задачи, нежели о несовершенстве человеческого мозга». Авторы предлагают рассмотреть, как некоторые задачи решают компьютеры, чтобы лучше понять природу человеческой рациональности, понять, как мы принимаем решения и что можно сделать, чтобы повысить их качество. Известно, что компьютер решает ту или иную задачу, следуя некоему алгоритму – последовательности шагов, приводящих к желаемому результату. Для решения разных задач используются разные алгоритмы, о чем и повествуют одиннадцать глав книги, а именно:

– задачи наилучшего оптимального выбора;

– задачи о сортировке;

– задачи организации хранения и размещения;

– задачи планирования и последовательности действий;

– задачи прогнозирования;

– задачи теории игр.

Рассказ о каждом алгоритме сопровождается историей его открытия, современным положением исследований, а также показывается, как они могут быть применены в реальной жизни. Книга приятна еще и тем, что не содержит в себе громоздких математических формул, приводящих гуманитариев в ужас. Возможно, для большей ясности можно было бы добавить еще иллюстраций, но и без них текст изложен предельно понятно.

Названия алгоритмов не должны сбить с толку: к примеру, «задача о секретаре» относится к классу задач наилучшего выбора, и поэтому может быть применена в сходной жизненной ситуации, например, при подборе идеального партнера для брака. Решение «задачи о секретаре» гласит, что если вы хотите максимально увеличить свои шансы на успех, то вам следует определить общее число претендентов, тщательно оценить первые 37% и нанять первого претендента, кто будет лучше всех их. Не всегда, однако, использование алгоритма может привести к успеху, о чем также предупреждают авторы. «Задолго до того, как стать профессором в области операционных исследований в Университете Карнеги–Меллон, Майкл Трик был обычным выпускником и искал любовь. «Меня осенило: эта проблема уже изучена; это же задача о секретаре! У меня была свободная позиция и несколько претенденток и была цель - выбрать лучшую». Майкл произвел расчет. Он не знал, сколько женщин он встретит в своей жизни, но само по себе правило тридцати семи процентов обладает определенной гибкостью: его можно применить как в отношении количества кандидатов, так и при определении периода поиска. Трик предположил, что будет искать суженую с 18 до 40 лет. Таким образом, согласно правилу 37% он определил, что по достижении 26,1 года он должен перейти от «просмотра» кандидаток к непосредственному отбору. Так и получилось. Поэтому, когда он встретил женщину, которая подходила ему больше всех тех, с кем он раньше встречался, он точно знал, что нужно действовать. Он сделал свой выбор. «Я не знал, была ли она идеальна для меня (сама модель алгоритма не позволяет определить это), но, вне всяческих сомнений, она соответствовала всем параметрам для следующего шага. Я сделал ей предложение, - пишет Трик, - и она ответила мне отказом».

Вообще, авторы рассуждают взвешенно, уделяя много внимания ограниченности применения описываемых алгоритмов: где-то, как в приведенном выше примере, налицо ограничения, порождаемые самим объектом выбора, где-то цель, достигаемая решением задачи, не приоритетна, а где-то требуется существенное время и ресурсы для расчетов оптимального решения. Говоря о сложных задачах, таких, как, например, «задача коммивояжера» , Гриффитс и Кристиан напоминают о необходимости её упрощения, так называемой релаксации задачи, её ослабления и указывают три способа это сделать: «Первый из них – вынужденная релаксация – просто убирает некоторые ограничения в целом и достигает прогресса за счет уменьшения строгости задачи, прежде чем возвращается к реальности. Второй – непрерывная релаксация – превращает дискретный или бинарный выбор в бесконечное множество. Третий – Лагранжева релаксация – превращает невозможности в обычные штрафы, обучая нас искусству обходить правила (или вовсе нарушать их и отвечать за последствия)» . В книге более подробно рассказано о каждом способе. То же самое касается и уменьшения количества факторов при прогнозировании некоего явления. Что лучше – выбрать для составления прогноза два фактора, три или девять? Казалось бы, чем больше – тем лучше, ведь мы так больше знаем о явлении, прогноз будет точнее. Однако это не так – девятифакторная модель будет испытывать на себе слишком большое влияние изменяющихся величин каждого фактора, и потому прогноз будет неточен . Однофакторная модель плоха тем, что не может отразить реальную картину. Соответственно, необходимо искать некую «золотую середину» и не усложнять себе чрезмерно жизнь.

Необходимость упрощения возникает также и при принятии коллегиальных решений, о чем написано в главе, посвященной алгоритмам во взаимодействии с другими людьми. Такое упрощение позволит улучшить качество решения и не перегружать людей излишними мыслительными операциями, например, при выборе ресторана, в котором можно посидеть вечером. «Вежливое умалчивание ваших предпочтений ставит перед остальной частью группы вычислительную задачу по их выявлению. Напротив, вежливое обозначение ваших предпочтений («лично я склонен к Х, а вы что думаете?») помогает уменьшить мыслительную нагрузку при формировании группой коллегиального решения. В качестве альтернативы вы можете попытаться хотя бы уменьшить, а не увеличивать количество вариантов, которые вы предлагаете обсудить товарищам, предложив им ограничить выбор, скажем, двумя-тремя ресторанами, а не десятью. Если каждый человек в группе исключит из обсуждения свой наименее предпочтительный вариант, это сильно упростит вычислительную задачу остальным. Если вы, приглашая кого-то на обед или планируя встречу, предложите один-два конкретных варианта, которые могут быть приняты или отклонены, это будет хорошей отправной точкой» .

Наконец, Гриффитс и Кристиан делают важный вывод, касающийся человеческой рациональности и её существенного отличия от алгоритмического подхода при компьютерных вычислениях. Человеческий разум постоянно сталкивается со сложными задачами, на которое влияет огромное количество факторов. Мыслить рационально – значит осознавать существование этого множества факторов, но при принятии решения интуитивно вычленять только те из них, которые действительно значимы в том или ином случае. Именно такие особенности человеческого мышления обеспечивают принятие быстрых и творческих решений.

Нет ничего удивительного в том, что авторы обеих книг приводят одну и ту же историю о Гарри Марковице – лауреате Нобелевской премии по экономике 1990 года, которую он получил за исследования в сфере портфельной теории . Когда аналитик журнала Money Джейсон Цвейг задал Марковицу вопрос о том, как он распределил средства своего пенсионного счета, он ответил следующее: «Я должен был рассчитать исторические ковариации классов активов и провести эффективное разделение. Вместо этого я представил свое горе, если бы рынок ценных бумаг вырос, а я не участвовал бы в этом, или если бы акции упали и вместе с ними исчезли бы все мои сбережения. Я был намерен минимизировать свои будущие сожаления. Поэтому я разделил сбережения и вложил их в равных долях в облигации и акции». Как можно видеть, рациональное решение не обязательно должно быть сложным, даже если его разрабатывает и принимает нобелевский лауреат.

Талер Р., Санстейн, К. Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 240 с.

Кристиан Б. Алгоритмы для жизни: Простые способы принимать верные решения. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 372 с.

Системы поддержки принятия решений или СППР - это компьютерная система, которая путем сбора и анализа большого количества информации может влиять на процесс принятия решений организационного плана. Интерактивные системы позволяют руководителям получить полезную информацию из первоисточников, проанализировать ее, а также выявить существующие модели для решения определенных задач.

Система поддержки решений СППР решает две основные задачи:

1. выбор наилучшего решения из множества возможных (оптимизация);

2. упорядочение возможных решений по предпочтительности (ранжирование).

В обеих задачах первым и наиболее принципиальным моментом является выбор совокупности критериев, на основе которых в дальнейшем будут оцениваться, и сопоставляться возможные решения (альтернативы). Система СППР помогает пользователю сделать такой выбор.

Для анализа и выработок предложений в СППР используются разные методы. Это могут быть: информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, поиск знаний в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное моделирование, эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети, ситуационный анализ, когнитивное моделирование и др. Некоторые из этих методов были разработаны в рамках искусственного интеллекта. Если в основе работы СППР лежат методы искусственного интеллекта, то говорят об интеллектуальной СППР, или ИСППР .

Близкие к СППР классы систем - это экспертные системы и автоматизированные системы управления. Модель управления и управления данными действуют, в основном, незаметно и варьируются от простой модели до сложной комплексной модели планирования, основанной на математическом программировании.

Наиболее широкой сферой практического применения СППР являются планирование и прогнозирование для различных видов управленческой деятельности.

Системы поддержки принятия решений:

· предполагают гибкость пользователей, адаптируемость и быструю реакцию;

· допускают, чтобы пользователи управляли входом и выходом;

· оперируют с небольшой помощью профессиональных программистов или без нее;

· обеспечивают поддержку для решений и проблем, которые не могут быть определены заранее;

· используют сложный анализ и инструментальные средства моделирования.

СППР имеют большую аналитическую мощность, чем другие системы: они построены с рядом моделей, чтобы анализировать данные. Системы СППР интерактивны; пользователь может изменять предположения и включать новые данные.

Процесс принятия решений в СППР, включает четыре стадии:

1) распознавание или осмысление - состоит из идентификации и понимания проблем, встречающихся в организации: почему проблемы возникают, где и с каким результатом. Традиционные управляющие информационные системы (УИС), которые поставляют широкое многообразие детальной информации, могут помогать опознавать проблемы, особенно если системы сообщают об исключениях;

2) проект или продумывание - в течение принятия решений лицо, принимающее решение, продумывает возможные варианты решения проблем. Малые системы СППР идеальны в этой стадии принятия решений, потому что они оперируют на простых моделях, могут быть быстро развиты и работать с ограниченными данными;

3) выбор - заключается в подборе решений среди альтернатив. Здесь изготовитель решений мог бы нуждаться в большой системе СППР, чтобы использовать более обширные данные относительно ряда альтернатив и комплексные аналитические модели, чтобы объяснить все затраты, следствия и возможности;

4) реализация - в течение выполнения решения менеджеры могут использовать систему сообщения, которая поставляет обычные доклады относительно прогресса определенного решения. Системы поддержки выполнения могут быть от полномасштабной управляющей информационной системы до меньших систем, таких, как программное обеспечение планирования проекта, использующего микрокомпьютеры.

Рассмотрим основные классификации СППР.

По взаимодействию с пользователем выделяют три вида СППР:

· пассивные помогают в процессе принятия решений, но не могут выдвинуть конкретного предложения;

· активные, непосредственно, участвуют в разработке правильного решения;

· кооперативные предполагают взаимодействие СППР с пользователем.

Выдвинутое системой предложение пользователь может доработать, усовершенствовать, а затем отправить обратно в систему для проверки. После этого предложение вновь представляется пользователю, и так до тех пор, пока он не одобрит решение.

По способу поддержки различают:

· модельно-ориентированные СППР, используют в работе доступ к статистическим, финансовым или иным моделям;

· СППР, основанные на коммуникациях, поддерживают работу двух и более пользователей, занимающихся общей задачей;

· СППР, ориентированные на данные, имеют доступ к временным рядам организации. Они используют в работе не только внутренние, но и внешние данные;

· СППР, ориентированные на документы, манипулируют неструктурированной информацией, заключенной в различных электронных форматах;

· СППР, ориентированные на знания, предоставляют специализированные решения проблем, основанные на фактах.

По сфере использования выделяют общесистемные и настольные СППР. Общесистемные работают с большими системами хранения данных и применяются многими пользователями. Настольные являются небольшими системами и подходят для управления с персонального компьютера одного пользователя .

— Сколько сыра взвесить? – продавец внимательно смотрит на покупателя, ожидая его указаний

Покупатель на секунду прикрывает глаза и отвечает:

— Триста грамм, пожалуйста.

За ту секунду, которую он раздумывал, он прикинул, сколько места останется в холодильнике после размещения всех покупок, подумал о том, хочет ли он сделать салат или только бутерброды, вспомнил о том, что через два дня он с семьей уезжает на отдых, и оценил, насколько он хочет есть в настоящий момент. И принял решение.

Мы все принимаем решения. Непрерывно. Иногда ежеминутно и ежесекундно. Когда идем по улице или ведем машину, когда делаем покупки в магазине, когда разговариваем с другими людьми. Практически в каждом моменте нашей жизни присутствует необходимость выбора. Но почему же именно руководителей определяют, как людей, принимающих решения?

Вероятнее всего, по той причине, что именно руководители создают правила, исполнить которые должны другие люди. Принимают решения, цена которых тем выше, чем большей властью обладает руководитель. Решения, за которые приходится нести полную ответственность. В первую очередь, моральную. Ведь материальную, в конечном счете, могут нести только владельцы активов. Предприниматели и инвесторы.

Какие решения принимают руководители

Что такое решение? Это выбор. Выбор между тем делать или не делать. А если делать, то какой из альтернативных вариантов использовать. Выбор, который всегда на чем-то основан. На информации, методе, эмоции. Поэтому, в первую очередь стоит разделить решения на три категории: управленческие, экспертные и личные. Да, да. Про личные тоже не стоит забывать. И если, принимая бытовые решения, мы анализируем в первую очередь свои интересы и собственные ресурсы, то принятие решений организационных требует анализа значительно большего количества факторов.

Таким образом, каждый вид решений имеет свои источники исходных данных. Экспертные решения рождаются из образования и опыта, полученного руководителем в то время, когда он работал специалистом (а как мы знаем, многие руководители так и остаются специалистами, несмотря на слово «начальник» в названии должности). Личные решения диктуются характером, эмоциями, обстоятельствами и опытом отношений. Управленческие – опытом управления, общения с подчиненными, анализом результатов и т.п.

И при всем этом, не стоит забывать, что любой руководитель – прежде всего человек. И его опыт не лежит в коробочках, строго отсортированный для принятия тех или иных решений. Поэтому-то так часто в управленческих решениях отражается и эксперт, и человек. Поэтому регулярно возникают конфликты интересов. И поэтому работу руководителя считают достаточно сложной. Ведь часто бывает так что, когда решение принимает руководитель, человек внутри него бунтует или испытывает неудобства. А эксперт иногда просто приходит в ужас.

Управленческие решения

«Решай, платим сейчас или нет», «А что нам с Мишей делать? Реши что-нибудь», «Партнеры приехали, что нам им сказать?», «Отгружаем сейчас или подождем, пока цены подрастут?», «Иван Иваныч заболел. Кого на замену поставим?», «Мне сейчас к клиенту ехать или отчетами заняться?». Град вопросов сыплется на руководителя непрерывно. Вопросов, каждый из которых предполагает решение. Анализ последствий и выбор между альтернативами.

В моменты, когда требуется принять любое решение, наш мозг переходит в активный режим работы. И начинает потреблять большое количеств энергии. Именно поэтому ментальная деятельность выматывает сильнее, чем физическая. И естественно, что начинают действовать механизмы, которые позволяют нам снизить эту нагрузку. Один из таких механизмов – селективное внимание. То есть, способность не замечать того что, по нашему мнению, не несет пользы для текущего решения. То же, что признается нами полезным, наоборот, активно замечается и принимается в обработку. Так, когда вы выбираете игрушку ребенку, то начинаете замечать на полках магазинов все игрушки. Когда выбираете машину определенной модели – видите на улицах по большей части именно эту модель. Когда решаете экспертную задачу, обращаете внимание на детали, которые ваш опыт относит к важным.

Механизм принятия управленческих решений в этом плане ничем не отличается от выбора того, куда поехать в отпуск. Но в него часто закрадывается одна важная ошибка. А именно – внимание направляется на детали, которые не стоит учитывать. И наоборот, признание неважным того, что может сыграть критическую роль. И эта ошибка не случайна. Наоборот, она носит системный характер. И проистекает из того, что управление, сколько бы о нем не говорили и не писали, это весьма неисследованная область человеческой деятельности. Что, в свою очередь, значит, что методики принятия управленческих решений весьма далеки от совершенства.

Классы управленческих решений

— У нас сегодня три человека на объект не вышло. – кричит в трубку прораб. – Что делать?

Заместитель директора по капитальному строительству погружается в раздумья.

Только что он вместе с финансистом решал, как изменить годовой график финансирования из-за кризиса. А теперь ход его мыслей прерван внезапным сообщением с площадки. Конечно, он задаст несколько вопросов, а когда выяснится, что этот небольшой сбой не будет иметь серьезных последствий, угрюмо буркнет в трубку: «Так какого же вы меня дергаете. Перекиньте людей из резерва.». Но при этом все равно он принял решение. И ответственность за него. А кроме того, ему придется заново вникать в суть обсуждения, которое он вел с финансистом. И таких звонков будет немало. Поэтому в конце дня, вымотанный до предела, он с трудом добредет до дома.

Такие случаи являются рядовыми для любой компании. К ним привыкли и воспринимают как обычную управленческую рутину. И даже не задумываются о том, насколько они снижают эффективность управленцев.

А они влияют. И сильно. Ведь нагрузка на мозг тех, кто принимает решения, значительно возрастает тогда, когда приходится постоянно переключаться между различными задачами.

А значит, для того чтобы получить максимальную отдачу от этих людей, нужно сосредоточить их внимание на решениях определенного вида. Разделить управленческие задачи на несколько классов, каждый из которых требует своих деталей и экспертизы.

Стратегия – поведение системы во внешней среде

Во-первых, это решения, которые определяют поведение компании во внешней среде. И затрагивают ее стратегию. К таким решениям мы можем отнести выход на новый рынок или выпуск нового продукта, привлечение инвестиций, решения о партнерстве и тому подобные. Это вотчина акционеров и иногда топ менеджеров. Людей, которые имеют право управления на уровне компании. Только у них есть ресурсы и полномочия для того чтобы претворить такие решения в жизнь.

Управление ресурсами – системообразующие функции

Во-вторых, это решения, которые касаются системообразующих функций компании. Решения в отношении того, какую финансовую схему выбрать и как построить производственный процесс и логистику. Решения о том, какую политику вести в отношении сотрудников и как построить мотивационные схемы. Решения о том, как выстроить схему закупок и продаж. Они должны быть отнесены к компетенции исполнительного менеджмента компании. Как правило, это руководители дирекций или заместители генерального. То есть, опять же, людей, которые имеют достаточно влияния и ресурсов.

Управление взаимодействием – оперативное регулирование деятельности подразделений

В-третьих, это решения, которые обеспечивают взаимодействие в компании. Вносят оперативные изменения в установленные правила. Ведь, как известно, идеальных схем не бывает. А любая жесткая система делает компанию неповоротливой и инертной. Наилучшим вариантом, конечно же, было бы отдать такие решения на откуп среднему менеджменту. Людям, которые знают и политику исполнительного руководства, и проблемы исполнения.

Обычно же, такие решения тоже сваливаются на топ менеджмент, так как руководители среднего звена не имеют ни полномочий для их принятия, ни желания брать на себя ответственность. В нескольких компаниях, например, я наблюдал следующую ситуацию: когда на производство приходят материалы без документов (а такое случается чаще, чем хотелось бы), начинаются звонки либо генеральному директору, либо его заместителю, особенно когда речь идет о возможной остановке производства. Происходит это по той причине, что никому непосредственно на производстве не делегировано право решить такую проблему. И начальник цеха, прораб или менеджер проекта оказываются в щекотливой ситуации: либо принять на себя ответственность за остановку производства, соблюдая все правила и отправив нерадивого поставщика восвояси, либо отвечать за приемку неоформленных материалов, что может повлечь за собой сбой в системе документооборота. Так себе альтернатива, честно говоря. Поэтому, не желая принимать на себя такую ответственность, руководители среднего звена бросаются за решением наверх.

Кроме того, разработка коридоров в рамках которых средний менеджмент мог бы принимать такие решения – это большая работа для всех уровней управления. И браться за нее в компаниях часто просто не хотят, продолжая тонуть в рутине.

Управление исполнением – регулирование трудового поведения

И последний, четвертый, класс решений – это решения, которые касаются трудового поведения людей. Их должны принимать младшие руководители, у которых есть возможность не только изучить личные качества своих сотрудников, но и наблюдать их в работе. А в зону внимания для принятия таких решений должны попадать объективные параметры сотрудников. Которые часто оказываются прикрыты множеством эмоциональных факторов, о которых мы поговорим далее.

Если подойти к управленческим решениям таким образом, то мы решаем сразу несколько задач. Во-первых, достаточно четко определяем кто и за какие показатели организации отвечает. Во-вторых, даем возможность менеджменту на каждом уровне сосредоточиться именно на своих профильных задачах, а значит, значительно повысить эффективность каждого уровня управления. И, как я упоминал ранее, снизить количество ошибочных решений.

Сложность же принятия такой схемы в том, что высшие менеджеры часто считают, что их подчиненные не смогут сами решить важные задачи. Ну, и соответственно, вмешиваются в любой процесс, вместо того, чтобы наблюдать показатели и при необходимости ставить на позиции правильных людей.

Уровни решений

Кроме распределения решений по классам, стоит распределить их и по уровням ответственности. То есть, по текущей и перспективной стоимости.

В одной из компаний, например, мы построили систему, в которой все решения, стоимость которых не превышает десяти процентов заработной платы специалиста, принимал он сам. Без дополнительных согласований. А основные классы управленческих решений были сведены в таблицу, в которой определялась их стоимость и делегированы на соответствующие уровни.

Кроме того, была принята таблица основных рисков, с которыми имели право работать руководители. В результате чего, например, если была угроза смещения сроков на один-два дня, то с ситуацией работал начальник звена. А руководитель департамента подключался только в случаях, когда речь шла о возможности задержки на месяц и более. Да, эта система выстраивалась почти три года. Но она показала высочайшую эффективность. Ведь высшим руководителям теперь вообще не приходится погружаться в оперативку. А руководителям начального звена приходится принимать решения своего уровня, не перекладывая ответственность на начальство.

Влияние на решения

Многие мечтают о том, чтобы решения принимали не люди, а компьютеры. Объективно. Без лишних эмоций. Правда, фантасты предупреждают, что такая система тоже имеет свои слабые стороны.

Но пока мы живем в реальном мире, где решения принимаем мы – люди. И на них отражается многое. То, как мы думаем. Наш опыт. Наши эмоции. Даже сиюминутная радость или огорчение могут полностью изменить ход наших мыслей. И естественно, все это отражается на принимаемых нами решениях.

Мы разные

Отражаются на решениях и свойства нашего мышления. Такие как способность планировать в разных горизонтах, сосредоточенность на рисках и возможностях (которую, кстати, часто называют пессимизмом и оптимизмом), количество перерабатываемой информации, скорость и структурированность, или наоборот, хаотичность мышления.

Мы разные. И в этом и наша сила, и слабость. Например, там, где оптимист видит райские сады, пессимист видит апокалипсис. А реальность, как правило, оказывается чем-то средним, если, конечно, они оба работают над вариантами решения проблемы. Если же полную власть перехватывает кто-то один, то либо в планах будет отсутствовать реагирование на риски, либо решение вообще не будет принято. А значит для того чтобы принять действительно трезвое решение, нужно уметь абстрагироваться от собственных эмоций. Ну, или как минимум, научиться уважать чужое мнение.

Кроме того, каждый из нас способен планировать в определенном горизонте. Некоторые способны видеть будущее в достаточно дальней перспективе. Они выстраивают долгосрочные планы и могут определять стратегические показатели. Другие же видят сегодняшний день и в лучшем случае, следующую неделю. Они сильны в оперативном планировании, но не могут выстроить тактический план.

Есть и другие личные особенности, отражающиеся на принятии решений. Подробнее о них можно прочитать в книге «Инструменты руководителя»

Опыт друг и враг

— Я знаю таких. Они сначала рисуют радужные перспективы, а потом пропадают. – предприниматель высказывается на совещании по выбору партнеров.

— Но я этих ребят давно знаю. Они не подводили. – парирует коммерческий директор.

— Я уже сказал свое нет. Обсуждение закрыто. – ставит точку владелец.

В деле снижения усилий, необходимых для анализа факторов, которые мы учитываем при принятии решений, конечно же, важнейшую роль играет наш опыт. И он же может сыграть с нами злую шутку. В тех случаях, когда он превращается в стереотипы. То есть, в заранее принятые решения. Иногда они весьма полезны. Но мир движется вперед, а стереотипы часто застывают на месте. И если не проводить их регулярную ревизию и пересмотр, то можно навсегда остаться в прошлом.

Определить, принимаете ли вы решения под влиянием анализа опыта или под влиянием стереотипов, не сложно. Если в ваших мыслях или в ваших высказываниях появляются фразы типа: «Они все такие», «Так всегда происходит», «Никогда не связывайся» и тому подобные, значит ваша объективность требует срочной коррекции. Обобщения – явный признак того, что качество ваших решений снижено.

С другой стороны, когда вы вспоминаете риски и решения, возникавшие в конкретных ситуациях и переносите их на новые планы, то опыт дает вам неоспоримые преимущества.

Зоны интересов

— Схема закупки, вроде бы, отличная. – откровенно делится со мной своими мыслями руководитель. – Но я не дам ее внедрить. Я привык вести распределение сам и никому его не доверяю. А то, что вы предлагаете, почти выводит меня за скобки.

— Он грамотный сотрудник, но мне не нравится с ним работать. Так что, давайте назначим в проект кого-нибудь другого. – это уже другой руководитель высказывается на совещании по формированию проектной группы.

— Если мы примем бюджет в этом виде, то мы весь год будем выклянчивать оборудование. А коммерсанты опять будут ходить королями и рассказывать, что деньги зарабатывают они, а мы их только тратим. – это производственный директор выступает на ежегодном бюджетном комитете.

Все эти случаи показывают, насколько сильно на управленческие решения влияют личные интересы. Причем, далеко не всегда в таком влиянии есть какой-либо злой умысел. Намного чаще встречаются случаи, когда принимаемое решение может в перспективе отразиться на амбициях отдельных руководителей. А значит, и их предложения, и их решения будут в достаточной мере субъективны.

Для снижения такой субъективности я могу предложить очень простую методику, с помощью которой можно оценить решения, принимаемые в компании. Просто задайте себе или своему подчиненному три вопроса.

Первый вопрос – принесет ли данное решение выгоду компании? Такой выгодой может быть и дополнительная прибыль, и повышение надежности продукции, и повышение репутации, и тому подобное.

Второй вопрос – поможет ли данное решение улучшить взаимодействие подразделений? То есть, по сути, отразится ли оно на гибкости компании. Будут ли быстрее решаться вопросы? Снизится ли уровень профессионального недопонимания? Приведет ли решение к снижению внутренних конфликтов? И так далее.

И третий вопрос – повысит ли данное решение эффективность работы сотрудников? Здесь обязательно нужно проанализировать и то, как решение отразится на понимании ими задач, и возрастет ли степень контроля, и создаст ли оно дополнительную мотивацию.

Если на все три вопроса вы ответили «да», то значит вы приняли почти идеальное решение в данных условиях. Если же на какой-либо из вопросов ответ «нет», то возможно стоит проработать варианты еще раз.

Когда на всех уровнях управления решения будут пропускаться через этот простой фильтр, то эффективность компании может повыситься весьма значительно. Ведь вы проанализируете три основных зоны интересов: компании, подразделений и сотрудников.

Что помогает принимать решения

Я много раз замечал, что владельцы развивающихся компаний и действительно успешные топ менеджеры обладают одним важным качеством. Они умеют на время выключать эмоции и погружаться в объективные анализ.

— Когда речь идет о серьезных решениях в бизнесе, я стараюсь забыть о том, что люди – это люди. Что у них есть семьи, обязательства и тому подобное. И знаешь, с тех пор, как я начал так делать, я приношу им больше пользы. Раньше жалость и сопереживание приводили к тому, что я, задумываясь о том или ином человеке, принимал решение, которое в средней и дальней перспективе приносило убытки. И от этого страдало намного больше людей. Так что теперь, я научился откидывать эмоции и думать только об интересах бизнеса.

— А если для бизнеса будет лучше закрыть предприятие и уйти, скажем, в финансовую сферу?

— Если для бизнеса так будет лучше, то я так и сделаю. И пользы этим решением принесу больше, чем решением о сохранении убыточного предприятия.

Этот предприниматель прошел большой и сложный путь. Состоявший из самых разных решений. Среди них были и правильные, и ошибочные. И из каждого он делал выводы. Которые в результате, привели его к тому, что он начал очень четко отделять контексты. Когда он предприниматель, то действует исключительно в интересах бизнеса. Когда руководитель – заботится о системе, которой управляет. А вот человек вмешивается в решения только тогда, когда идет речь о поездке на отдых или подарке жене и детям. Точнее, так он считает сам. Ведь под конец разговора он устало произносит:

«А знаешь, когда-нибудь вся эта бизнес-круговерть доведет меня до инфаркта».

Человека невозможно совсем изгнать из своих решений. Но оградить его влияние на них не только возможно, но и просто необходимо.

Принимать решения – это работа

— Тяжело. – говорит мне руководитель крупного подразделения производственной компании. – Тяжело постоянно чувствовать, что они зависят от тебя. И их семьи тоже. Ошибешься – кто-то пострадает. И будет тебя ненавидеть. Сделаешь все правильно – все равно кому-то не понравится.

— И как приспосабливаешься?

— Да, просто привык к этой мысли. Но все равно, каждый раз тяжело. Всем угодить невозможно. А если попытаешься, производство пострадает. Так что, так и живу, между молотом и наковальней. Но с этим ничего не сделать. Это работа такая – принимать решения.

Да, это работа. Причем, работа сложная. И выматывающая. Ведь мозг человека устает от нагрузки. Точно так же, как и мышцы. И точно так же отказывается работать со слишком сложными задачами, как мышцы отказываются поднимать слишком большой вес. А это значит, что решить задачу вселенского масштаба или даже масштаба компании, можно только одним способом – разделив ее на кусочки. На фрагменты, каждый из которых требует осмысления определенного количества деталей. И это – один из самых сложных аспектов работы руководителя. Он должен уметь отделять экспертные решения от управленческих. И тем более, от личных.

Напоследок

— Раньше мы ругались с женой из-за того, что когда вечером я приходил домой, то вопрос о том, чего я хочу на ужин, вгонял меня в кому. – со смехом рассказывает мне предприниматель. – Причем, я сам не понимал, почему это происходит. Просто отключался и почти засыпал, раздумывая над ее вопросом. Потом понял, что это тоже решение. А после рабочего дня сил на него просто не остается. Тогда мы договорились, что вопрос моей диеты делегирован супруге. С тех пор живем мирно.

Итого

Принятие решений выматывает. И действительно после дня напряженной работы, руководитель часто падает без сил и не может выбирать. Именно поэтому и стоит принять одно очень важное решение – делегировать другим все, что не входит в твою зону внимания и ответственности. И не пытаться быть Цезарем, решая все и за всех.

В результате изучения данной главы студент должен:

знать

- положения и теоретические основы информатизации поддержки принятия решений в сфере управления;

- современные представления о системах поддержки принятия решений;

- историю и тенденции развития систем поддержки принятия решений;

уметь

- обобщать и систематизировать современные концепции систем поддержки принятия решений;

- давать самостоятельную оценку информационных систем, поддерживающих современные методы и модели принятия решений;

владеть

- классификацией систем поддержки принятия решений;

- навыком выделения уникальных особенностей системы поддержки принятия решений, отличающих ее от других информационных систем.

Определение и основные характеристики систем поддержки принятия решений

Системы поддержки принятия решений представляют собой класс информационных систем, в рамках которых опыт и неформализованные знания лица, принимающего решение, сочетаются с применением математического аппарата. Благодаря этому свойству такие системы могут быть с успехом использованы при решении неструктурированных задач.

Согласно классификации Г. Саймона все задачи принятия решений можно подразделить на следующие категории:

- полностью структурированные, когда ЛПР известны все элементы задачи и взаимосвязи между ними. Такие решения носят рутинный, повторяющийся характер, поэтому их можно полностью автоматизировать и свести роль ЛПР в принятии таких решений практически к нулю;

- слабоструктурированные, или смешанные, содержащие как качественные, гак и количественные элементы, о которых менеджер имеет неполное представление, поскольку знает лишь часть элементов и связей между ними;

- неструктурированные , содержащие описание основных элементов, признаков и характеристик, количественные зависимости между которыми не известны.

Следует отметить, что в практике работы руководителя встречается относительно немного полностью структурированных или совершенно неструктурированных задач. При этом большинство управленческих задач могут быть классифицированы как слабоструктурированные.

В СППР активно используются субъективные предпочтения ЛПР, от которых зависит окончательное принятие решения. Такой подход дает менеджеру возможность использовать свои знания и опыт. Кроме того, ответственность ЛПР за принятые решения резко усиливает его мотивацию и побуждает к тщательному анализу информации. Таким образом, «субъективное» - не всегда плохо, а «объективное» - не всегда достижимо.

Существующие в настоящее время СППР, как правило, являются результатом мультидисциплинарных исследований, охватывающих такие области, как проектирование баз и хранилищ данных, искусственный интеллект, интерактивные компьютерные системы, методы имитационного моделирования.

В работах Г. Саймона, посвященных теории поддержки принятия решений, содержится следующий набор из шести утверждений. Первые три из них сформулированы в ставшей классической книге Administrative behavior 1

- если информация, хранящаяся в компьютере, доступна тогда, когда это необходимо для принятия решения, то это может повысить рациональность принятия решений;

- специализация функций принятия решений в значительной степени зависит от формирования надлежащих каналов связи с центрами решений;

- когда необходимость в каком-либо конкретном знании возникает неоднократно, организация может предвидеть эту необходимость и, предоставляя человеку, обладающему этими знаниями, преимущество в принятии решений, добиться принятия более эффективного решения.

Три перечисленных утверждения особенно важны, если время, отведенное на принятие решения, ограничено.

В статье Applying information technology to organization design сформулированы еще три утверждения :

- для постиндустриального общества основной проблемой является не организация эффективного производства, а организация эффективного процесса принятия решений, т.е. обработки информации. Повышение эффективности принятия решений всегда будет важным фактором;

- с точки зрения обработки информации разделение труда означает разложение общей системы принятия решений на относительно независимые подсистемы, каждая из которых может быть спроектирована на основе минимального взаимодействия с другими;

- ключ к успешной разработке информационных систем заключается в согласовании технологий и внимания к пользователям. Дополнительный компонент для обработки информации, человек или машина, может повысить производительность системы, если будут выполнены следующие три условия:

- - компонент приносит больше результатов, чем требует вложений, экономит время и не требует дополнительного внимания;

- - компонент включает как активные, так и пассивные элементы. При этом активные элементы автоматически выбирают и фильтруют информацию;

- - компонент включает в себя аналитические и искусственные модели, которые способны решать задачи, оценивать и принимать решения.

Таким образом, автоматизированная поддержка принятия решений полезна и необходима в тех случаях, когда есть потребность в предоставлении релевантной, качественной информации лицам, принимающим решения, тогда, когда они в этой информации нуждаются.

С момента появления первых разработок в области систем поддержки принятия решений определение СППР непрерывно совершенствуется 1 .

Ранние определения СППР (предложенные в начале 1970-х гг.) отражали следующие три момента: 1) возможность оперировать с неструктурированными или слабоструктурированными задачами (в отличие от задач, с которыми имеет дело исследование операций); 2) интерактивные автоматизированные (т.е. реализованные на базе компьютера) системы; 3) разделение данных и моделей.

Приведем некоторые определения СППР:

- совокупность процедур обработки данных и суждений, помогающих руководителю в принятии решений, основанных на использовании моделей ;

- интерактивные автоматизированные системы, помогающие лицу, принимающему решения, использовать данные и модели для решения слабоструктурированных проблем ;

- система, которая обеспечивает пользователям доступ к данным и (или) моделям таким образом, что пользователи могут принимать более обоснованные решения .

Сформулировать общепринятое определение СППР трудно. Это объясняется тем, что ее конструкция существенно зависит от вида задач, для решения которых она разрабатывается, видов данных, возможностей программного обеспечения, а также от пользователей системы.

Тем не менее можно выделить некоторые общепризнанные элементы и характеристики СППР. Прежде всего, СППР - это интерактивная автоматизированная система, которая помогает ЛИР использовать данные и модели для принятия решений. Система должна обладать возможностью работать с интерактивными запросами, при этом язык формирования запросов должен быть достаточно простым для изучения.

Согласно Е. Тюрбану 1 СППР обладают следующими четырьмя основными характеристиками:

- они используют как данные, так и модели;

- они предназначены для помощи менеджерам в принятии решений для слабоструктурированных и неструктурированных задач;

- они поддерживают, но не заменяют выработку решений менеджерами;

- их цель состоит в повышении эффективности принимаемых решений.

Также Е. Тюрбан предложил список характеристик «идеальной»

СППР - она:

- оперирует слабоструктурированными задачами;

- предназначена для ЛПР различных уровней;

- может быть адаптирована для группового и индивидуального использования;

- поддерживает как взаимозависимые, так и последовательные решения;

- поддерживает три фазы процесса решения: интеллектуальную часть, проектирование и выбор;

- поддерживает различные методы решения, что может быть полезно при решении задачи группой ЛПР;

- является гибкой и адаптируется к изменениям как внутренней среды организации, так и ее окружения;

- проста в использовании и модификации;

- повышает эффективность процесса принятия решений;

- позволяет человеку управлять процессом принятия решений с помощью компьютера, а не наоборот;

- поддерживает эволюционное использование и легко адаптируется к изменяющимся требованиям;

- может быть легко построена, если может быть сформулирована логика конструкции СППР;

- поддерживает моделирование;

- позволяет использовать знания.

СППР состоит из двух основных подсистем - лица, принимающего решения, и информационной системы (ИС). Функция ЛПР как компонента СППР состоит не только в вводе данных, но и в принятии решений - на основе своих знаний и интуиции .

Данные есть результат наблюдения за физическим объектом или явлением: например, ежедневным объемом производства, ежедневным объемом продаж или уровнем запасов продукта. База данных есть совокупность взаимосвязанных файлов. Системы управления базами данных представляют собой компьютерные программы, связанные с управлением большим количеством данных в физическом хранилище, а также с созданием и обновлением запросов к базам данных. СУБД могут представлять собой как «стороннее» программное обеспечение, так и быть встроенными в СППР.

Математические модели обычно встроены в СППР, а пользователи могут создавать, редактировать, обновлять или удалять модели. Современные СППР представляют пользователю довольно широкий выбор режимов работы: на основе интерфейсных меню, языка команд, вопросов и ответов, а также взаимодействие на основе форм, систем распознавания речи и графического пользовательского интерфейса. В частности, графический пользовательский интерфейс {graphic users interface) предусматривает использование иконок, кнопок, выпадающих меню и панелей. В последние годы эти элементы стали наиболее распространенным способом общения пользователей с информационными системами.

Простейшая архитектура СППР представлена на рис. 3.1, а ее место в комплексной информационной системе предприятия - на рис. 3.2.

Рис. 3.1.

Рис. 3.2.

СППР отличаются от других управленческих информационных систем тем, что они направлены на повышение эффективности решений, а не на облегчение процесса принятия решений.

Модель принятия решений человеком предусматривает три этапа - разведку, разработку и выбор. При этом термин «поддержка» подразумевает довольно много различных действий и задач, выполняемых на каждом из перечисленных этапов.

На стадии разведки роль ЛПР заключается в определении проблемы, которую необходимо решить. Делается это на основе исходных данных, полученных и проанализированных системой обработки транзакций или управленческой информационной системой.

Рис. 3.3.

Существующие обзоры СППР показывают, что все большее число систем становится стратегическими инструментами, необходимыми для существования и устойчивого развития организаций 1 . Дальнейшие исследования должны принимать во внимание, что СППР из необязательного программного обеспечения становятся жизненно необходимыми для бизнеса. Следовательно, индивидуальные различия, стили поведения, личные, демографические иные пользовательские характеристики могут стать критическими факторами успеха. Смещение фокуса исследований применения СППР с пользовательских проблем на задачи, а также на организационные и внешние факторы является необходимым для отражения действительности.

Оценка эффективности применения СППР связана с анализом затрат и выгод, получаемых от их внедрения. Уникальность данных систем состоит в том, что, хотя они обеспечивают значительную экономию средств и рост прибыли предприятия, оценка эффективности их применения представляется весьма проблематичной. Поэтому исследователи используют анализ последствий принимаемых решений, изменений в процессе принятия решений, концептуальных изменений в видении проблемы руководством, изменений в процедурах, а также анализ затрат и выгод, изменений в обслуживании, а также управленческие оценки системы .

Сегодня СППР нашли широкое применение как в коммерческих, так и в некоммерческих организациях. В то же время есть две области, в которых они используются не столь часто - международный бизнес и учет/аудит .

Особенности и основы построения компонентов СППР обеспечивают реализацию таких важных свойств построения информационных систем, как интерактивность, интегрированность, мощность, доступность, гибкость, надежность, робастность, управляемость.

Интерактивность СППР означает, что система реагирует на различные действия, посредством которых человек влияет на вычислительный процесс, в частности, в диалоговом режиме. Человек и система обмениваются информацией в темпе, который сравним со скоростью обработки информации человеком. Однако практика показывает, что лишь немногие руководители хотят и умеют вести прямой диалог с компьютером: многие предпочитают взаимодействие с системой через посредника или в режиме косвенного доступа, с возможностью пакетной обработки данных. Вместе с тем свойство интерактивности необходимо для исследования новых проблем и ситуаций при адаптивном проектировании прикладных СППР.

Интегрированность СППР - это совместимость составляющих системы управления данными и средств общения с пользователями в процессе поддержки принятия решений.

Мощность означает способность системы отвечать на существенные вопросы.

Доступность - это способность обеспечить предоставление ответов на запросы пользователя в нужной форме и в нужное время.

Гибкость характеризует возможность системы адаптироваться к изменениям потребностей и ситуаций.

Надежность означает способность системы выполнять требуемые функции в течение длительного периода.

Робастность - это способность системы восстанавливаться в случае возникновения ошибочных ситуаций как внешнего, так и внутреннего происхождения. Хотя между надежностью и робастностью существует определенная связь, это две разные характеристики: система, которая никогда не восстанавливается в случае возникновения ошибочных ситуаций, может быть надежной, не будучи робастной. Однако система с высоким уровнем робастности, которая может восстанавливаться и продолжать работу во многих ошибочных ситуациях, может быть отнесена к ненадежным, поскольку она может не обладать способностью выполнять необходимые процедуры.

Управляемость означает, что пользователь может контролировать действия системы, вмешиваясь в ход решения задачи.

Современные компьютерные системы поддержки принятия решений:

- предоставляют руководителю помощь в процессе принятия решений и обеспечивают поддержку во всем диапазоне структурированных, полу- структурированных и неструктурированных задач;

- поддерживают и делают более обоснованными соображения и оценки руководителя, но не заменяют и не отменяют их (контроль остается за человеком). Благодаря удобному интерфейсу пользователь чувствует себя комфортно и не боится работать с системой;

- повышают эффективность принимаемых решений. В отличие от административных информационных систем, в которых акцент делается на максимальную производительность аналитического процесса, в СППР значительно более весомыми являются эффективность процесса принятия решений и самих решений;

- интегрируют модели и аналитические методы с доступом к данным и выборкой данных. Для оказания помощи в принятии решений активизируются одна или несколько моделей (математических, статистических, имитационных, количественных, качественных или комбинированных). Содержание баз и хранилищ данных охватывает историю текущих и предшествующих операций, а также информацию внутреннего характера и информацию о среде;

- просты в использовании даже для лиц, которые не имеют богатого опыта работы с компьютером. Системы являются «дружественными» для пользователей, не требуют глубоких знаний в области вычислительной техники и обеспечивают простую навигацию, диалоговую документацию, встроенные средства обучения и другие атрибуты программных интерфейсных систем;

- построены по принципу интерактивного решения задач. Пользователь имеет возможность поддерживать диалог с СППР в непрерывном режиме, не ограничиваясь вводом отдельных команд с последующим ожиданием результатов;

- ориентированы на гибкость и адаптивность к изменениям как во внешней среде, так и в подходах к решению задач, которые выбирает пользователь;

- не навязывают пользователю какой-либо определенный процесс принятия решений. Пользователь имеет ряд возможностей и может выбирать их в форме и последовательности, которые соответствуют стилю «воображаемых моделей» его познавательной деятельности.

Вы помните старые видеоигры 20 летней давности и насколько весело было в них играть? Управление было таким простым, что вы могли научиться играть всего за несколько секунд. Например, в Super Mario было всего три движения: влево, вправо и прыжок.

Старые добрые времена 🙂

Для сравнения, средства управления современных игр для консолей и ПК предлагают слишком много опций и комбинаций. Эти элементы управления, увеличивают количество вариантов, которые пользователь может выбрать в определенной ситуации.

Современная MMORPG (ее намного сложнее освоить, чем старые игры)

Современная MMORPG (ее намного сложнее освоить, чем старые игры) Наличие такого множества вариантов усложняет обучение управлением в игре и требует много времени.

Закон Хика предсказывает, что время и усилия, необходимые для принятия решения, увеличиваются с количеством вариантов.

Или Закон Хика-Хаймана , названный в честь британского и американского психологов Уильяма Эдмунда Хика и Рэя Хаймана , определяет время , необходимое человеку для принятия решения, исходя из возможных вариантов, которые он имеет: увеличение числа вариантов выбора будет логарифмически увеличивать время принятия решения.

Таким образом, время, необходимое пользователю для завершения своей задачи, увеличивается с количеством доступных вариантов. Мы можем сократить это до формулы: Меньше значит Быстрее (легче запомнить )

Когда использовать закон Хика?

Используйте закон Хика, когда время реакции имеет решающее значение. Это относится к любому простому решению с несколькими вариантами. Это особенно важно в средах системы управления.

Если ядерный реактор будет перегреваться, вы не захотите, чтобы оператор искал инструкцию.

Если ядерный реактор будет перегреваться, вы не захотите, чтобы оператор искал инструкцию. Когда все идет не так, и срабатывают сигналы тревоги, пользователи должны иметь возможность принимать быстрые решения. Когда пользователи находятся в стрессовой ситуации, у них туннельное зрение. Это может привести к довольно неприятным последствиям.

Когда пользователи находятся в стрессовой ситуации, наличие одного варианта выбора действует, как свет в туннеле.

Когда пользователи находятся в стрессовой ситуации, наличие одного варианта выбора действует, как свет в туннеле. Когда время реакции критично, сведите варианты выбора до минимума. Это ускорит принятие решений.

Как насчет обычных продуктов и повседневных ситуаций?

Закон Хика может быть использован для сужения больших объемов информации без перегрузки пользователя.

Когда вам нужно упростить сложный процесс, используйте закон Хика. Представьте конкретные части этого процесса в конкретный момент на экране.

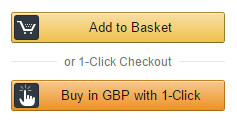

Примером может служить процесс покупки в онлайн-магазине. Вместо того, чтобы показывать все сразу, вы можете разделить процесс на несколько экранов. Покажите экран с информацией о корзине покупок, а затем другой с информацией о доставке, затем создание дополнительной учетной записи и так далее.

Покупка на Amazon за один клик – отличный пример применения закона Хика и KISS-принципа.

Покупка на Amazon за один клик – отличный пример применения закона Хика и KISS-принципа. Уменьшение количества опций на экране делает интерфейс более удобным для пользователя. Также более вероятно, что пользователь достигнет цели и не запутается.

Важно не переусердствовать с упрощением! Разделение выбора на слишком большое количество мелких кусков, также может привести к тому, что пользователь покинет сайт до того, как достигнет цель.

Способ начать работу с законом Хика

Тест «Сортировка карт» – отличный способ узнать какие категории информации имеют больше смысла для ваших пользователей. Вы можете использовать старомодные бумажные карточки или цифровые инструменты для удаленной сортировки карт. Такие инструменты, как Optimal Workshop или аналогичные, могут быть очень эффективными и помогут получить практически полезные результаты.

Когда не использовать закон Хика?

Не менее важно знать, когда не использовать его. Закон Хика не применяется к комплексному принятию решений. Например, если решения требуют обширного чтения, исследования или расширенного обсуждения. Закон Хика не сможет предсказать время необходимое на принятие решения.

Например, выбирая ужин в дорогом ресторане или выбирая на сайте AirBnB, где провести каникулы на следующей неделе.

Сделать подобный выбор сложно. Перед принятием окончательного решения пользователям необходимо учитывать и взвесить множество вариантов. В этих случаях закон Хика не подходит. Он применим только к простым и быстрым решениям в соответствующем контексте.

Практическое использование закона Хика

Когда время ответа имеет решающее значение, сохраните небольшое количество вариантов. От одного до пяти – хорошее эмпирическое правило, проверенное временем.

Люди странные создания. Мы любим говорить, что мы хотим, как можно больше вариантов. Когда мы их получаем … мы смущаемся и не можем принять решение.

Разве вы не хотите использовать все эти кнопки?

Разве вы не хотите использовать все эти кнопки? Наличие слишком большого количества вариантов одинаковой важности может привести к параличу анализа. Да, это разочаровывает. Не лучший пользовательский опыт.

Напротив, система с меньшим количеством более понятных параметров часто оценивается пользователями, как система с лучшим пользовательским опытом.

Сложность скрыта, когда это необходимо

Сложность скрыта, когда это необходимо Выделение одного из вариантов – еще один способ использования Закона Хика. Выделите несколько важных опций среди загроможденного пользовательского интерфейса, чтобы ускорить время отклика.

В контексте принятия решений цель – сокращение отвлекающих факторов. Большое количество вариантов выбора отвлекает пользователя. Это приводит к медленному времени отклика.

Закон Хика влияет на мой дизайн?

Вот несколько способов узнать, влияет ли применение этого принципа на ваш дизайн. Мы всегда должны смотреть на показатели, чтобы убедиться, что наши дизайнерские решения имеют эффект.

Посмотрите время , проведенное пользователем на сайте

Вы должны попасть в зону наилучшего восприятия. С одной стороны, если пользователь провел слишком мало времени на сайте, возможно, он ушел, не приняв решение. С другой стороны, если пользователь проводит слишком много времени на сайте, он, вероятно, отвлёкся от своей цели.

Сосредоточьтесь на оптимизации дизайна, чтобы предоставить пользователю правильное количество вариантов для удержания внимания пользователя. Помогите пользователю сделать выбор и сэкономьте его время.

Количество просмотров страницы также может быть индикатором того, насколько эффективно вы использовали закон Хика. Если навигация слишком сложная, количество просмотров страницы, вероятно, будет ниже, чем, если бы она была простой.

Тем не менее, избегайте создания глубокой навигации, которая требует 2-3 выбора для каждого уровня и продолжается до 10 уровней. Это увеличит время выполнения задачи, что увеличит вероятность того, что пользователи покинут сайт преждевременно.

Мысли в заключение

Время пользователя драгоценно! Время = Жизнь. Не допускайте принятия плохих дизайнерских решений, чтобы не украсть жизнь у ваших пользователей. Никто не обязан оставаться или использовать ваш продукт. (особенно когда есть альтернативы )

Познакомьтесь с пользователем, взаимодействуйте с ним. Направляйте пользователя к своей цели, выделяя варианты, которые его волнуют в этом контексте. Это позволит оптимизировать процесс принятия решений и ускорить выполнение задачи. В конце концов, обе стороны будут счастливы.

Призыв к действию

Спасибо за внимание! Пишите мне в